[common_banner_clean]

※この記事は、動画の内容をもとに文字起こしし、AIによって生成・編集されたものです。

現在、Googleの検索画面が大きく変わろうとしています。背景にあるのは、「AI Mode」の導入による仕様変更です。

アメリカではすでに導入されている「AI Mode(AIオーバービュー)」は、検索結果の最上部にAIが要約した情報を表示する形式です。これにより、従来のオーガニック検索枠が埋もれてしまうリスクが生じています。

特に個人ブロガーや小規模事業者にとっては、SEOのあり方そのものが問われる時代に突入しています。そこで本記事では、これからの検索体験に対応する具体的な施策となる、「『AI Mode』に備えるLLMO対策4選」を解説します。

主なポイント

『AI Mode』に備えるLLMO対策のポイントは、主に以下の通りです。

- ① 実名・顔出しなど運営元の信頼性強化

- ② 他サイトが触れていない情報を積極的に盛り込む

- ③ 初リンク(被リンク)を「質」と「量」両面で獲得する

- ④ 体験談をベースにした一次情報の積極発信

では、「AI Mode」に備えるLLMO対策について、詳しく見ていきましょう。

AI Modeとは?SEOに与えるインパクト

まずは、「AI Mode」とは何かを理解しておきましょう。

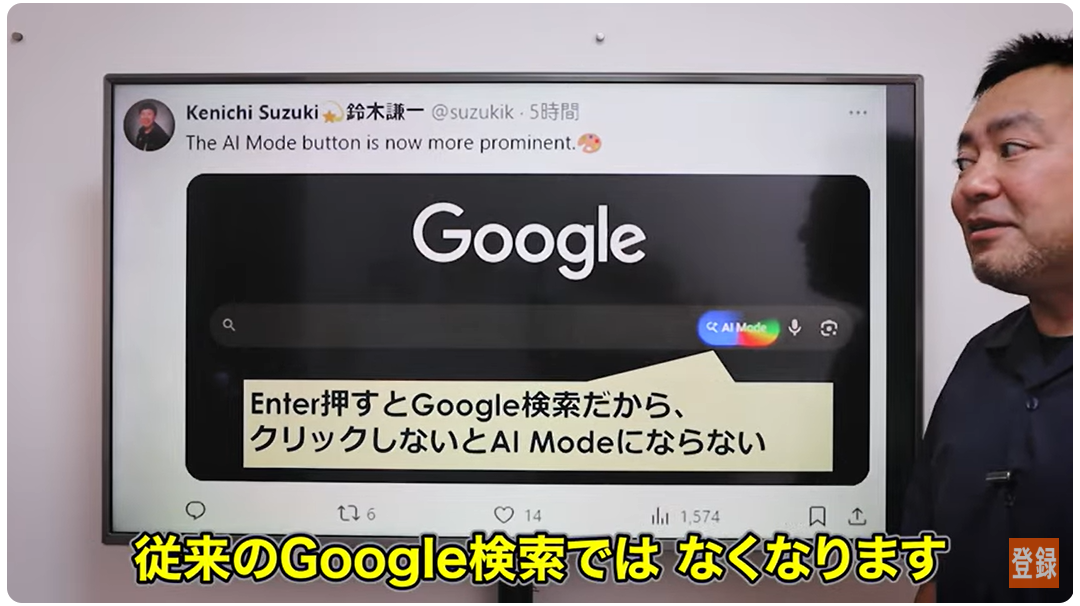

「AI Mode」とは、Google検索においてAIが質問に対して直接回答を生成・表示する新機能です。ユーザーは検索キーワードを入力し、AIによる要約回答をワンクリックで確認できるようになります。

アメリカのGoogle検索画面ではすでに「AI Mode」が導入されており、検索窓の下に「Generate AI Answer」といったボタンが追加されています。検索キーワードを入れてこのボタンを押すと、AIが自動生成した回答が表示され、従来の検索結果は後方へと追いやられてしまうのです。

この仕様は、SEOに大きな影響を与える可能性が高いでしょう。特に、上位表示されることが唯一のトラフィック源だった個人・小規模サイトにとっては、露出機会が激減する恐れがあるため、今後の対応が急務です。

対策①:運営者情報の強化で「信頼性」を担保する

具体的な対策の1つ目は、運営者情報を強化し、「信頼性」を担保する方法です。

LLMOにページを引用されるためには、「誰が」「どんな目的で」書いているかが明確である必要があります。なぜなら、企業サイトの多くは運営元情報が整っており、AIはそこに信頼を置くためです。

したがって、個人ブログや小規模サイトであっても、以下のようなページの整備が不可欠です。

- 実名・顔写真入りのプロフィールページ

- 運営ポリシーや専門性を明記した紹介文

- 執筆者の略歴や資格の提示

例えば「SEOに関する記事を執筆するなら、○○という実績があり、現在は○○の支援をしています」といった形で、信頼の土台をしっかりと築きましょう。

対策②:他サイトが触れていない観点を提供する

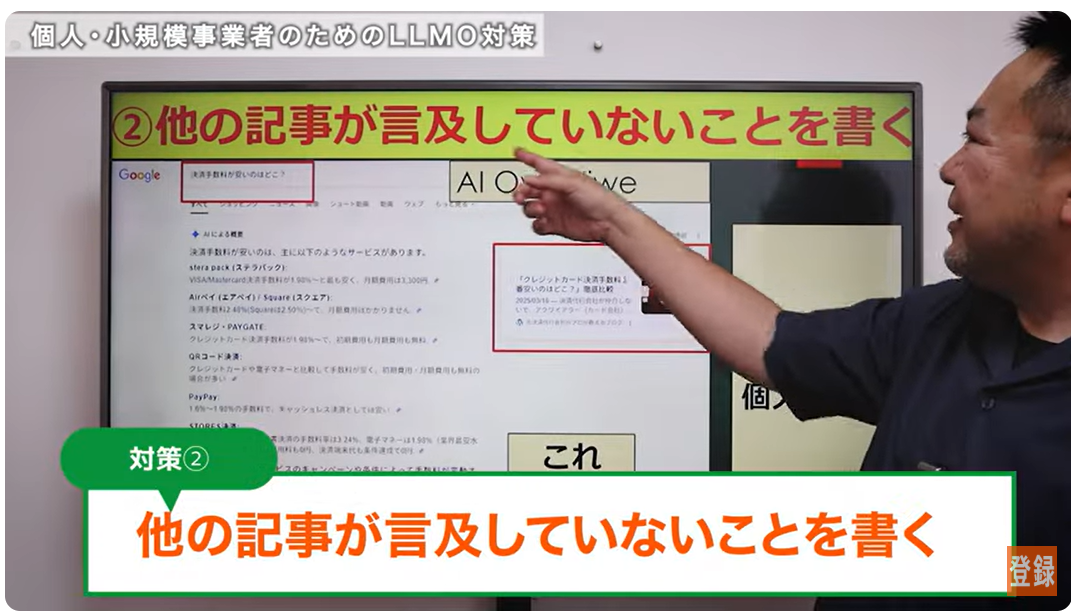

対策の2つ目は、他サイトとは違う観点で情報を提供する方法です。

AIは「多様な情報ソース」から学習して回答を生成します。そのため、他のサイトが書いていない独自情報を発信しているブログは、AIにとって価値あるソースと認識されやすくなります。

実例を挙げると、ある記事で「決済手数料が安くなる理由として、決済代行会社が仲介しない場合がある」と記載していたことが他サイトとの差別化につながり、AIに引用されました。

そのほか、具体的な工夫としては、以下のような切り口があります。

- 業界の裏事情や例外ケース

- 一次取材や体験に基づいた知見

- 専門用語の補足や独自の言い換え

「当たり前のことを丁寧に書くだけ」では、LLMに評価されにくい時代になっています。これからは、AIにとって価値ある“インパクトのある情報”を意識して発信することが、引用されるための重要なポイントです。

対策③:被リンクの「質」と「量」を意識する

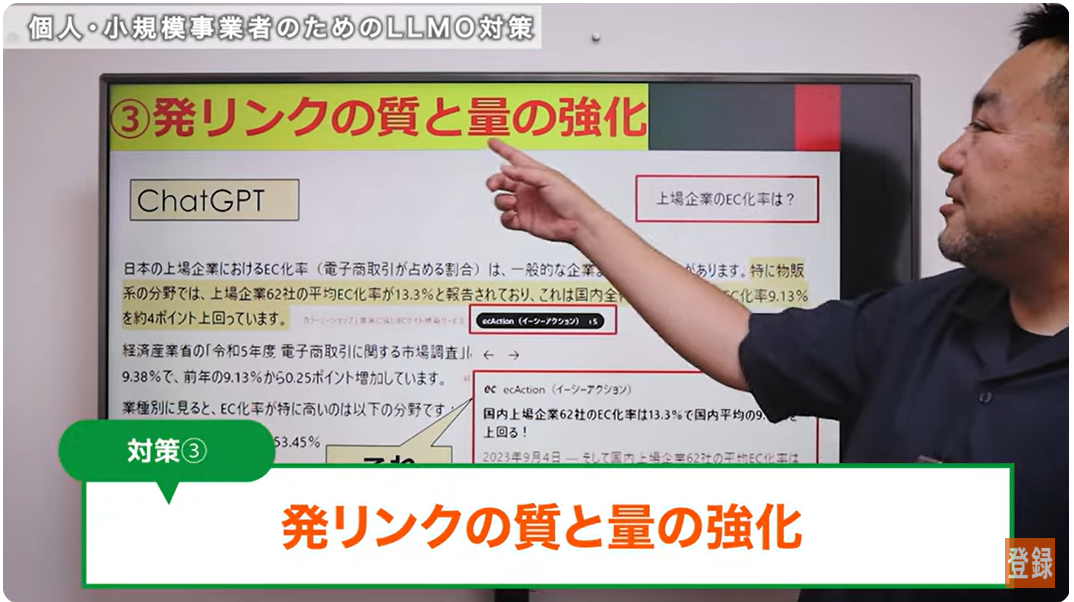

対策3つ目は、「どこから、どれだけリンクされているか」を意識することです。

SEOの基本として知られている「被リンク」は、AI検索においても重要な要素です。特に、信頼性の高いサイトからの被リンク(外部リンク)は、AIが情報の正確性や価値を判断する大きな材料になります。

実際に、ChatGPTに「EC化率」について尋ねた際には、あるブログが複数の被リンクを獲得していたことで引用されていました。

そのブログでは以下のような工夫がされていました。

- 経済産業省などの公式データを参照

- Web担当者Forumなど権威あるメディアからの引用

- 複数の被リンク先を明記

つまり、「質の高い外部リンクをもとに、自らの見解を加えて書く」ことで、AIに引用される確率が高まるのです。

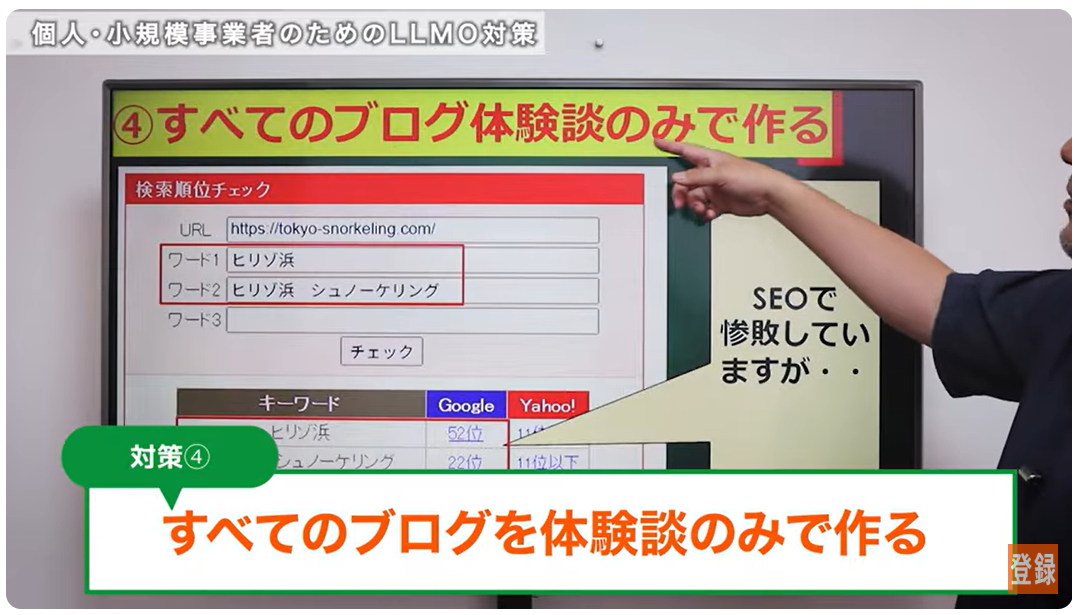

対策④:体験談を基にしたコンテンツで「一次情報化」する

対策4つ目は、体験談をもとにしたコンテンツで「あなただけの一次情報」を発信することです。

LLMOは、情報源の“ユニークさ”や“人間らしさ”にも敏感です。特に企業サイトと差別化しやすいのが、個人の体験談に基づく記事です。

たとえば、SEOでは上位に食い込めていないシュノーケリングのブログが、ChatGPTの回答に引用されている事例がありました。なぜ引用されたかというと、次のような工夫がされていたからです。

- 全記事が体験談ベース(写真・感想・行動の記録)

- 他の情報源では得られない“生の声”が詰まっている

- 画像・エピソードが豊富でコンテンツとして厚みがある

これはまさに「AIが見逃せない一次情報」です。読者にとっても価値が高いため、シェアやブックマークなど二次的な評価も得やすくなります。

まとめ|LLMO時代を生き抜く発信のコツ

PR施策やSNS強化もLLMO対策として推奨されていますが、必ずしもすべての個人や小規模事業者にフィットするとは限りません。むしろ、コンテンツの信頼性や独自性を追求するSEOライティングのほうが持続可能で、効果が期待できます。

もちろん、顔出しや体験談の執筆は手間もかかります。でも、それこそが企業にはできない強みです。だからこそ、個人が今こそ本気を出すべきタイミングなのです。

LLMO時代に選ばれるブログを「forUSERS株式会社」と一緒に

これからのSEOでは、「AIに選ばれること」が新たなKPIになっていきます。その第一歩は、あなたのブログが信頼できる情報源であることを証明することです。

forUSERS株式会社では、LLMO対策やSEOライティングに強みを持つコンサルタントが、貴社や個人ブロガー様のコンテンツ制作を支援しています。ご興味のある方は、こちらのフォームからお気軽にお問い合わせください。

あなたのブログが、AIにも読者にも「選ばれる存在」になるための一歩を、今日から踏み出してみませんか?